このページでは、所沢航空発祥記念館の九一式戦闘機を紹介します。

| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 |

|

|

|

|

|

| 保存されている、機体構造品の状況。 | カウリングがあるため、写真でお目にかかる機会はほとんどないのですが、立派に機銃弾溝があります。搭載機銃は、八九式固定機関銃です。 | 正面から。 | 操縦席の前にある欠損部分は、潤滑油タンクのあった場所です。 | 機体色と同一色に塗られているエンジン架。 |

この九一式戦闘機は通常は展示されていませんが、年3〜4回の格納庫公開で見ることができます。このページの写真も、平成14年5月3日の公開時に撮影したものですが、残念ながら本機は、発動機を除く胴体部分とプロペラ、主脚の一部が残っているのみになっています。

この機体は,、九一式戦闘機二型とされています。

二型は一型を改造しており、その改造点は陸軍資料から次です。

| 写真11 | 写真12 | 写真13 | 写真14 | 写真15 |

|

|

|

|

|

| 円筐#5に跡が残る、青色の帯。 | 237読むことができる垂直安定版。 | 主脚オレオと主脚カバー。237とステンシルされています。 | 主脚カバーの銘版。昭和11年12月7日とあります。 | 主脚オレオの銘版。昭和11年7月3日とあります。 |

所沢航空記念発祥館の九一式戦闘機を取り上げているどのWebページにも記載がありませんが、本機の製造番号は237でしょう。

これは、写真12と写真13で確認できます。

九一戦の頃は陸軍規定により、垂直安定版(進行方向に向かって)左側に製造番号を書いており、写真では末尾桁が消えかかっているものの、23?と読めます。主脚カバーでは237とはっきりしていますので、間違いないでしょう。

この機体の製造年月日を示した銘版がないのですが、主脚のカバー(写真)やオレオ柱の銘版では昭和11年の製造になっています。

・主脚柱(脚緩衝装置)カバー

−製造番号 No.3

−完成年月日 11.12.7

−自重(噸) 8.2

・主脚柱(脚オレオ(中島式))

−製造所 株式会社茅場製作所

−製造番号 85

−完成年月日 11.7.3

−自重(噸) 8.2

昭和11年と言えば既に九五式戦が制式になっていますが、昭和12年春の時点でも飛行六四戦隊は九一式戦闘機を使用していますので(『翼よ雲よ戦友よ』、田中林平、時事通信社)、機体がこの時点で改造されたかはともかく、主脚オレオは生産されていたようです。

本機には機体番号はおろか、日の丸すら書かれていません。

昭和12年の日華事変前後から開戦までの間の陸軍機に多く見られる、「胴体日の丸なし」スキムのようです。

ただし、胴体には「青帯」の跡が残っています。(写真11 参照)

| 写真21 | 写真22 | 写真23 | 写真24 | |

|

|

|

|

|

| 本館2階の、ハ40の前に展示されている、1型用被包式乙プロペラ。 | そのクローズアップ。 | 操縦席後方にある検印版。 | そのクローズアップ。昭和8年1月と読めます。製造所での検印でしょうか? |

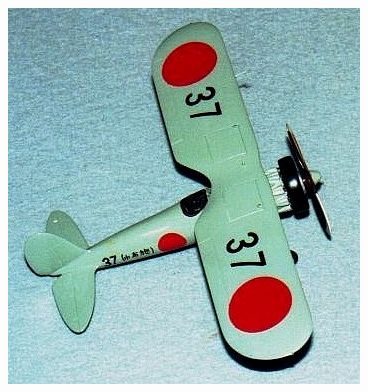

館内では愛国37「小布施」号のモデル展示があります。個人的には「かなり緑が強い」ようにも思えますが、綺麗なモデルです。

惜しむらくは、右面が「37(小布施)」となっており、正しい(?)「(施布小)37」と日本語の標記方向と愛国番号・献納者名の標記順が逆になっている(?)ことがあります。

「日本語は左右何れも機首から機尾方向の標記、但し、数字だけは常に(向かって)左からの標記」

が通例であったように思われます。

陸軍資料では左面標記を例として取り上げており、右面については他の愛国号の例から推測するしかありません。九一戦の愛国号で右側面の写真が残っているのには愛国50「熊本」号があり、同号の右面は「(本熊)50」となっています。

また、絵柄にバラエティさを持たせるためか、献納記念絵葉書では左右面両方の図柄があり、それらも愛国「熊本」号の標記と整合していることが分かります。